岩手に行ってきました。石川啄木記念館 2/6

- 石川啄木 1886年(明治19年)2月20日 – 1912年

- 明治45年 4月13日)26歳・没(110年前)

南岩手郡日戸村寺の子と生まれ、父に関係で一歳の時に渋谷村に移る

子供のころから体が弱く、父から和歌を習い始め一年早く尋常小学校に

入学し勉強が良く出来神童と言われていた。兄弟は姉・妹三人であった。

4年生で首席になり盛岡中学校に入る。盛岡中学校に一つ上の先輩金田一京助がいた。

テストの時にカンニングをして中学校は退学になり、元々雑誌「明星」に興味を持って

居た為に東京まで出て行く。与謝野鉄幹・与謝野晶子夫婦を訪ね自らを売り込むが中々

取り合ってくれないが後に応援をしてもらう。雑誌にも投稿するが取り合ってくれない。

そんな時に故郷盛岡にいる小学校の同級性と結婚して函館の朝日新聞社に勤める。

また、小学校の代用教員として勤めるが元々人間がだらしがないので、人に借金を

繰り返し信用も無く、晩年は惨めな生活をしていた。死んだ病名は、結核であった。

この病気は伝染病でもあり栄養不足でもなる病気と言われている。

東京文京区で亡くなり、墓地は函館にある。晩年の協力者、

恩人でもあった金田一京助です。他知人 森鴎外・夏目漱石・野口雨情・

北原白秋・若山牧水

記 穴水美樹

岩手に行ってきました。 小岩井農場 1/6

岩手名称巡り

小岩井農場の由来、

小野義真(ぎしん)・岩崎弥之助(やのすけ)・井上勝(まさる)

三人の苗字を取って小岩井農場とした。

小野義真は日本鉄道会社社長(高知県出身) 岩崎弥之助は

兄弥太郎の弟で三菱社社長 井上勝は長州・山口県出身で伊藤博文と

共にイギリスに渡る。

後に政府の鉄道長長官になり、小野義真と岩崎弥太郎とも

知り合い三人で日本に酪農牧場(近代農業)と言う物を作った。

今は三菱商事関係会社が管理をしている。1891年(明治24年)

1月1日始める。(131年前)

「あいさつ」を

昔の職人は朝早くから大きい声で「おはよう。おはようございます」と見知らぬ人や子供にも声をかけていた。職人仲間だと、小さい声で挨拶したら「おい、病気かよ。何か心配事でもあるのかよ」と言われるのが関の山であった。況して近所であれば「今日はどこに行くの」と声を掛けられ「ちょつとお使いよ」と言えば「気負付けていきな」と言って見送ってくれる時代でもあった。それに夕方や日暮れなどは「今晩は、お帰り」と会うたびに声をかけてくれる時代でもあった。

今、コロナ渦でマスクをしていれば誰だか分からない為か挨拶をしなくなったような気がする。ある新聞にアメリカ・ドイツ・日本で「困った時に友達や近所に助けを求めるか」と言うアンケ-トで、ドイツは8割近く、また、アメリカは6割、日本は3割で1番低く、近所や友達のお付き合いが無いことが分かる。良く日本人は外国人は利己主義と言うが最近の日本人の方が他人に対して関わりを無くしプライバシーと言うものを盾にして人間関係を希薄にしている。特に日本人は他人に迷惑を掛けたくないという事も確かであるが、でも本当に困った時は「遠くの親戚より、近くの他人」である。昔から日本人は言葉遣いや心遣いを大事にして触れ合い、生きてきたのである。

あいさつから始めませんか? 「おはようございます」と・・・

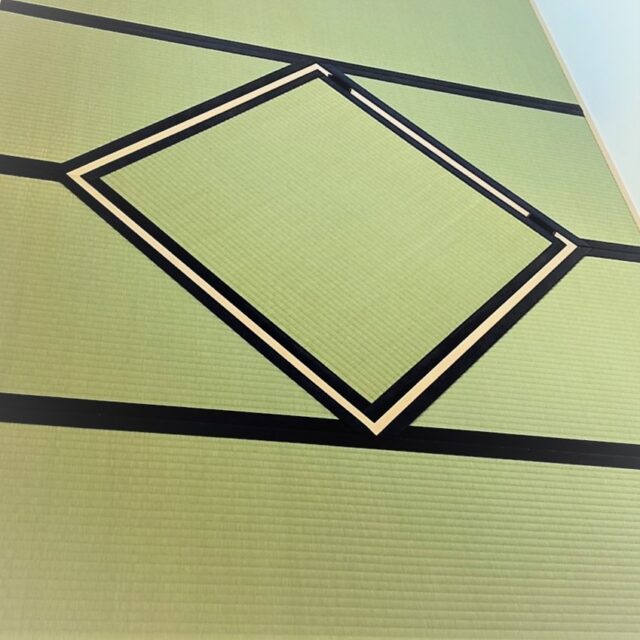

日本人にとって大事なものは【畳】と【情緒】ですね!!

畳の上でゴロンとなって考えてみませんか?

記 穴水美樹

お茶の時間

私は、最近歳を取ったせいか見習い当時を思い出すことが多くなりました。 朝は五時に起き、お客様へ行く支度、着けば直ぐに作業が出来るようにするのが見習いの役目でした毎日が前日と違い、慣れるまで段取りが大変な日々でした。

そんな当時の私にとって楽しいのは10時と3時のお茶の時間です。お客様から「畳屋さん、お茶にしてください」と声が掛かると見習いの私が用意をします。親方や職人さんにお茶を注ぎ、親方が飲むのを待ちます。その当時は、親方が手を付けなければ、飲んだり、食べたりしてはいけない時代でした。見習の私は最後の最後に手を付けなくては、兄弟子(あにでし)に怒られてしまいますし、食べ終わるのも先に終わるよう常に目配りをしておりました。当時、都内の職人の世界は全てに作法や順番がありました。作法や順番が出来なければ、どこの親方でも「貴方、どこの店で仕事を覚えてきた」と言われる時代でした。要は小僧、見習いを一人前に育てるのが親方の役目でした。「嫌なら辞めな、ろくな職人にしかならないから」と言っていた時代でもありました。そんな時代ですから見習い(小僧)を厳しく育て上げ、一人前の職人に育て上げる時代でもありました。

ところで、お茶の時間には沢山の茶菓子などを出して頂き、残り物は半紙に包んで頂き持ち帰ったものです。時には3時には店屋物(てんやもの)蕎麦(そば)やラ-メンまで出てきました。

作業仕事が終わり、片付けが終わると、「あぁ畳が奇麗になった。畳屋さん、ありがとうございました。」と何回何回もお客様から感謝され、いつの間にか見習いの私のポケットの中には沢山のお菓子が入っているのを昨日のように覚えております。当時はお腹が空き、仕事の厳しさを忘れてしまうほど嬉しかったことを覚えています。

日本人にとって大事なものは【畳】と【情緒】ですね!!

畳の上でゴロンとなって考えてみませんか?

記 穴水美樹

没頭する

ものごとを覚えようとするときは無我夢中になり回りの雑音など一切聞こえてきませんよね。特に若い時は夢中になると四六時中思いを巡らせますよね!!

私が夢中になった五十数年前の話です。当時、仕事を覚え「一人前の職人」になることを夢見ていた時代の話です。特に覚えたては一点に集中し「今日はここまで出来た。明日はもう少し出来るように」と自分に言い聞かせ頑張ったものです。毎日毎日が楽しくほんの少しずつ仕事覚え形になっていくのが自分でも解りそれが自信にも繋がり始めました。一日の終わる時間も気にせず長く仕事を続けたいと思っていました。でも見習いには色々な仕事がある為に畳を縫う時間よりも雑仕事をしなければや職人さん親方に叱られてしまうので大変でした。 (当時、一日が27時間あったらいいな~と思っていた。あと三時間欲しかった) その当時の時代ですからどこの小僧さん見習いにとって仕事を覚え「一人前」になることだけを誰もが夢見ていたと思います。

いま思えば当時は、辛く、厳しい時代でした。許されるものがあるとすれば情緒が特にあの時代はありましたよね。今になっては、たのしく、おもしろく、懐かしい時代でした!!

日本人にとって大事なものは「畳」と「情緒」ですね!!

畳の上でゴロンとなって考えてみませんか?

記 穴水美樹

日本人のこ・と・わ・ざ

今、世の中、コロナ渦で生活や社会環境が大きく変わろうとしています。働く場所テレワークでの自宅仕事、それに家族との関わりが以前より多くなり、知り合いのご主人曰く、今まで通り会社に行っていた方が「よかった。ありがたい」と言っていました。そんなある日事件が起きました。普段子供(高校生)ことなど関心がなく奥様に任せきりでいたので自分がどのように子供に接したらよいか、また、どのように教えてよいか迷ったそうです。

昔からこんな言葉がありますよ。「子供は親の言う通りには育つもんじゃない。親のするとおり育つんだ」それにまた、「躾ってものは小さいうちにやっておかなければ、また、躾は体が覚えているんだよ」と言うと、じゃぁ連れ合いは、「女房ほめればよく尽くす。亭主ほめればよく稼ぐ」と言ってあげました。それが昔からのこ・と・わ・ざ

私の母は「美樹よ、人生に遅いと言うことはないよ、気が付いたら今から直せばいいんだ、明日ではダメ、今だよ、いま」とよく言っていたのを思い出します。

言われる通り人生は長い道のり、いや人によっては短い道のりでもあるが、「気が付いたら直す」と言うことは大事ですね。こんな時代だからこそ、日本の昔からの『ことわざ』を再認識するのも良い機会かもしれませんね。

【伝統】とは、云い伝えられたこと。

【文化】とは、回りに有るもの。私の解釈です。

畳の上でゴロンとなって考えてみませんか?

記 穴水美樹

生きがい

『生きがい』

ある朝の話です。いつものように店に着く六時前、おばあさんが自転車に乗ってアパートの掃除に来ていたのです。歳はどう見ても八十歳前後と思われ、こんな朝早くから仕事をしていることが気になり声を掛けました。「おはようございます。ところで奥さんこんなに早くどちらから来るのですか」と尋ねると○○町から来ると言うのです。えぇ、奥さんここまで来るには三、四キロあるでしょう。奥さんが言うには「あさ早くだと車が少なく、道もすいているから危なくないんですよ。それにこの仕事は二、三十分で終わるので」と言って掃除に掛かっていました。「奥さん、帰りは車に気負付けて帰ってくださいね」といいその場を離れ、歩きながらこんなに早く来るには何時ごろ家を出たのだろうと思いました。また、おばあちゃんの生き生きしている姿、朝から清々しい気分にもなりました。

ところで、このような日本の老人の生き方『生きがい』を世界に発信している方がいます。その方は日本に住んでいる外国の方で、日本人が長生きで、生き生きしていて、それに人様に迷惑をかけずに死んでいこうと云う日本人の不思議な生き方だそうです。特に長生をしている沖縄へ行き日本人の『生きがい』と云うものを聞き、世界に発信したそうです。その『生きがい』の条件は『好きなことをする。得意なことをする。社会から必要とされること。多少の収入が得られること』この四つのことが重なって『生きがい』に繋がると言うことらしいです。また、長生きをしたいと思えば老いてもやるべきことがあるということです。それは日々の健康管理、それに生きることの意義や満足感・幸福感をもたらすこと、何ごとにも情熱を傾けて成し遂げる達成感、それが喜びやうれしさに繋がって行くと云うことらしいです。このような考えをもつ日本人はあの大きな災害の時でも『自分が何かの為に役立つ』ということを心掛けたでしょう。人の為、社会の為、それが日本人の『生きがい』かも知れませんね

私の身近にも『生きがい』をもっている人が沢山います。

畳の上で大の字になって、生きるということ『生きがい』を考えてみませんか!!

「冬の寒さ」と「越中富山の薬屋さん」

「冬の寒さ」と「越中富山の薬屋さん」

私の子供のころは冬になると必ず手や顔にひび割れやあかぎれが出来、痛くてよく泣いたものです。母はよく泣く私を見て軟膏のメンタムを塗ってくれたものです。当時は大人でもひび割れやあかぎれになっていたのを覚えています。特に寒い風の日や冷たい水などに触れると一段と痛くなり子供にとっては泣くしかありませんでした。当時のひび割れやあかぎれの痛みをとる薬と言えばメンタムしかありませんでした。それに私の田舎には薬屋さんや病院が近くには無く、大きな病気以外は「置き薬」に頼っていました。

今から60年ほど前、薬と言えば富山の薬売りおじさんでした。おじさんは年一回5月か6月ごろになると家に来ていました。そのおじさんは小柄の人で背負った風呂敷はからだ以上の大きな行李(コウリ・竹を編んだ箱)を背負ってきたのを覚えています。おじさんは玄関に入るなり「皆さんお変わりがなかったですか」と尋ね、行李を広げ畳の上に一つずつ並べていくのです。行李は五、六段ぐらい重なっていて開けると同時に去年置いていった薬の伝票と残っている薬の数を数えながら足りない薬の補充をしていくのです。その中には必ずメンタム軟膏が2個か3個置いていくのを覚えています。

子供にとっては補充後の楽しみはおじさんがお土産として持ってくる紙風船です。紙風船には大小があり大きいのは兄に取られ私はいつも小さい風船でした。その風船も一週間もたてば暴れ者の私にとっては紙くずになってしまったのを覚えています。おじさんは次の日も背負った荷物が昨日と変わらず大きくて大変だと思いました。それもおじさんが毎日富山から来ていたことが不思議でたまりませんでした。寒くなると思い出す出来事です。

あの時代はどこの家でも薬と言えば「越中富山の薬売り」を頼っていたのだと思いました。

畳の上で大の字になって、家族のこと親のこと祖先のこと考えてみませんか!!

八王子FM 77.5mhz tokyo star Radio

投稿 穴水美樹

ことし一年間、誠にありがとうございました。

「tata2020そうだ!畳、替えよう」12月9日もって終了いたしました。誠にありがとうございました。多くの皆様にキャンペーンの景品が当たるよう願っております。重ねてお礼を申し上げます。ありがとうございました。

来る令和三年も今年同様に「タタミのあなみず」を宜しくお願い申し上げます。

代表 穴水美樹

こんな時期に畳替え・襖・障子など小さなプチリフォームをしませんか?

日本人は繋がる

繋がる (つながる)

ある科学者の面白い話です。日本人は全員に遺伝子が繋がると言われています。

日本の総人口から約600数十年経つと遺伝子はほぼ日本人全員に繋がるといわれております。要は顔や姿の違いはあるが同じ遺伝子が繋がっていると科学者が言っておりました。ふと思うのですが日本の歴史ある社会は殆ど周りの人と同じ言動や行動をしているのが見え隠れしますよね。まして縄文時代、約一万数千年前としれば、ほぼ日本人は同じような考えや行動をとるのは不思議ではないでよね。それに遺伝子の不思議なのは親兄弟など、顔や体系、気性などなど、それに欠点まで不思議と似ているところがありますよね。

ところで日本の社会ではよく言われるのが、親が子供に『俺、私の良いところは繋がいで、悪いところだけ継いで』ひどくなると伴侶の親戚や祖先まで出してここが悪い、あそこが悪いとか、最後の最後は頭や人格まで否定し始めるのです。子供や伴侶にとっては災難でもあります。それに否定した本人も自身の欠点を知っているのに直そうともせずただ相手を責めるのです。要は『子供が悪い』のは両親と思って間違いはないはずです。私も思うのですが、子供や周りの人を変えようと思ったら、何事にも「一生懸命になり相手に正面を向くのではなく『背中』を見せる」ことではないでしょうか?

それが相手や周りの人を変える一番の近道と誰が言っていたような気がしますよ~・・・・・いかがでしょうか?

秋の夜長は虫の大合唱ですね。秋の夜空は月や星空がきれいに見えますよね。何かこんな時、感傷的な気分になったり情緒的な気分になったり、心躍る気分になるは日本人だけではないでしょうかね。歴史ある日本、色々なことを想像してしまいますよね!・・・

こんな季節だから、畳の上で大の字になって、家族のこと親のこと祖先のこと考えてみませんか!!

記 穴水美樹

八王子FM77.5 Tokyostar radio ブログ投稿より

« Older Entries Newer Entries »